Guillaume, « vivre la violence avec légèreté et cynisme »

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Aéroport de Yangon, zone des départs nationaux, dimanche après-midi.

Autant dire que l’ambiance bat son plein : c’est désert.

Très peu de passagers, pas mieux pour les avions. D’ailleurs, le mien n’existe plus, il n’est sur aucun écran, les bureaux d’Air Mandalay sont fermés. Ça commence bien.

Guillaume est dans le même cas que moi, il peste un peu contre « Air PlaneDelay ». Vu comme il appelle cette compagnie, il doit être du coin.

Effectivement, cela fait 3 ans qu’il travaille ici en tant que Responsable Adjoint pour le Myanmar du World Food Programme des Nations Unies. 350 personnes sont dans son équipe, majoritairement des Birmans. Ou plutôt des Birmanes, car dans ce pays ce sont elles qui tiennent la maison et ont le sens des responsabilités, idem dans le boulot.

[/ezcol_2third_end]

C’est curieux, les expatriés que je rencontre au Myanmar travaillent majoritairement pour des ONG ou pour Total. Ne cherchez pas le lien, il n’y en a pas.

Guillaume, lui, a toujours bossé en ONG. Un métier, une profession de foi, une seconde peau. Bosnie, Afghanistan, Sri Lanka, Liban, et bien d’autres pays pour lesquels ma mémoire fait défaut. Ah, si, un passage par Rome, histoire de travailler un peu au Siège quand même.

Bref, rencontrer Guillaume, c’est démarrer une discussion dans un aéroport où l’on croise un ex-ministre du commerce extérieur du Turkménistan, un journaliste d‘Arte et accessoirement fils de Paul-Émile Victor, deux touristes enfarinés et une dizaines de Birmans avec leurs dents rouges de noix de Béthel.

Rencontrer Guillaume, cela peut-être défrisant. Pour démarrer, j’ai le droit à un regard glaçant d’un quart de seconde, eh oui, encore une touriste qui vient avec des rêves de Birmanie, mais qu’est-ce qu’ils viennent tous faire dans ce foutu pays ? C’est vrai quoi, il fait une chaleur insupportable quatre mois par an (il faut mettre des maniques pour toucher la poignée en métal du portail de chez soi !) et où il pleut tout aussi longtemps (vous avez vu ces torrents de boue ?).

C’est qu’il est un peu blasé, comme il le dit lui-même. Il est marrant cet homme, calme et tout en nerfs en même temps, sous ses faux airs de Jacques Gamblin ou de Jacques Dutronc, j’hésite.

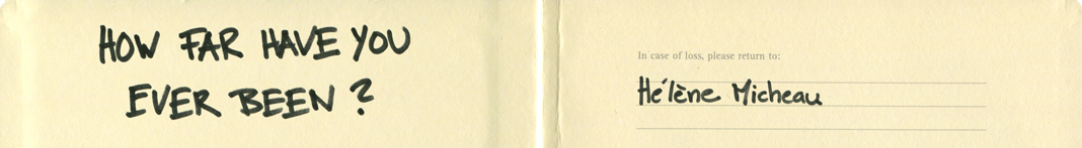

Et puis, on discute. Dans tous les sens. De la Birmanie. De nos parcours. De je-ne-sais-plus-quoi. Et là, paf, la question fatidique : « quel est le plus loin où tu es allé ? ».

Le ton change radicalement. Ça ne rigole plus. On rentre dans une autre sphère.

Guillaume cherche quelque chose qu’il aurait fait de manière délibérée. Si c’est pour raconter la tentative de meurtre à Sarajevo (il a pris un bon coup de couteau, mais pas les suivants), les bombardements à Bujumbura, ou les barrages où il suffit de foncer avec une grosse voiture pour voir reculer les soldats armés, pas la peine. C’étaient des actes passifs. « Au pire des cas, ils me tuent. » Il y a du cynisme dans l’air… Certes il reconnaît quelques moments de panique, même s’il ne se prend pas au sérieux. Pour mettre un peu plus de distance.

« Un moment de courage, alors ? », il continue à faire les questions et les réponses, et c’est passionnant. « Non, ce n’est pas cela qui est important ».

Et petit à petit, trois mots reviennent comme pour rythmer ses propos « vivre la violence ».

Car même s’il n’est pas aux premières lignes de combats, il est intensément dans le « théâtre des opérations ». Curieux ce mot de « théâtre », comme si c’était un jeu de rôle sans être un jeu drôle.

La violence fait partie de son métier. Et pourtant elle ne doit pas l’affecter. Elle ne l’affecte pas. C’est son plus loin à lui : « regarder la violence avec légèreté et cynisme ».

Notre conversation s’arrête comme suspendue alors que l’avion atterrit.

Au moment où nous nous quittons je repense aux derniers mots échangés. Il a choisit le verbe « regarder» là où je m’attendais à entendre à nouveau un « vivre » la violence. Pour dire à quel point il en s’en détache.

Laisser un commentaire